こんにちは、理学療法士の内川です。

臨床で患者様の姿勢や痛みの原因を探る中で、「半棘筋(はんきょくきん)」という筋肉に行き着いたことはありませんか?

こんなお悩みはありませんか?

- 「半棘筋ってどこにあるの?脊柱起立筋とは別物?」

- 「頸部痛や姿勢不良に関わるって聞くけど、どう評価したらいい?」

- 「深層筋だから触診やアプローチ方法がよくわからない…」

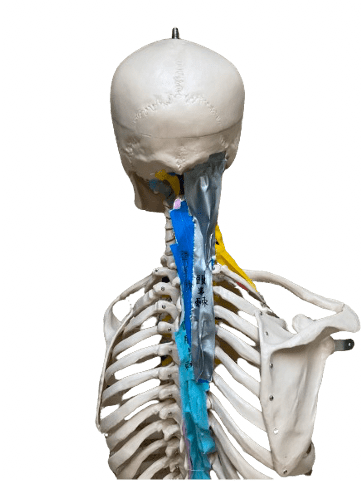

半棘筋は、棘筋・多裂筋と並ぶ脊柱の深層筋(傍脊柱筋群)のひとつで、姿勢保持や頭頸部の安定に大きく関与する重要な筋肉です。

特に頸部の「頭半棘筋」は頭痛や肩こりに直接関連することもあり、臨床での重要度は非常に高いと言えます。

しかし、その名の通り深層にあるため触診や評価が難しく、リハビリで意識的にアプローチされにくいのも事実です。

そこで今回は、半棘筋の解剖学的な基礎から、臨床で即使える評価、機能低下の影響、具体的なアプローチ方法までを、わかりやすく整理していきます。

1. 半棘筋の解剖と作用

まずは基本となる解剖と作用を理解しましょう。半棘筋は1つの筋肉ではなく、3つの部分から構成されています。

- 構成筋:頭半棘筋、頸半棘筋、胸半棘筋

- 起始:胸椎・頸椎の横突起

- 停止:上位椎骨の棘突起、後頭骨(頭半棘筋)

- 支配神経:脊髄神経後枝

- 作用:

- 両側収縮:脊柱の伸展・姿勢保持

- 片側収縮:体幹・頸部の対側回旋、同側側屈

半棘筋は脊柱起立筋群よりも深層にあり、多裂筋とともに「局所安定筋(ローカル筋)」として機能し、特に分節的な安定性に関与します。

2. 半棘筋の評価方法

半棘筋は単独での評価が難しい筋肉です。ここでは、臨床で用いられる評価方法を紹介します。

触診

棘筋自体は深層にあり、脊柱起立筋など他の筋肉と複合的に働くため、単体での明確な触知は困難です。臨床的には、脊柱起立筋群全体としてその緊張や圧痛を評価します。

MMT(徒手筋力テスト)

体幹伸展のテストでは、脊柱起立筋群、多裂筋、棘間筋などと合わせた複合的な筋力評価となります。

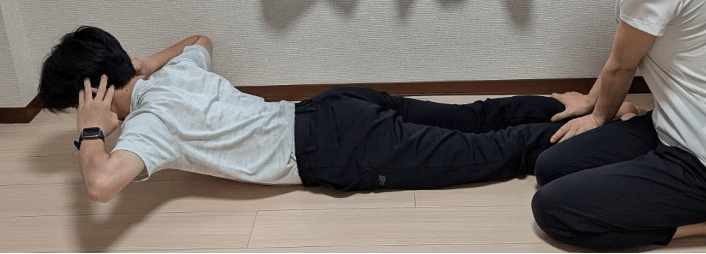

【段階 5, 4 の手順】

- 腹臥位で、患者は頭の上で手を組みます。

- 検者は患者のくるぶし部分で下肢を固定します。

- 患者にベッドから臍(へそ)が離れるまで体を上げてもらいます。

判定基準:

- 5 (Normal):完全にロックされたように、テスト姿勢を強力に保持できる。

- 4 (Good):最終域まで到達するが、やや努力性が見られる、またはわずかに負ける。

【段階 3 の手順】

- 乳頭の高さまで上半身をベッドから下ろします。

- 両腕を体側に置きます。

- 検者は患者のくるぶし部分で下肢を固定します。

- 臍がベッドから上がるまで体を起こしてもらいます。

判定基準:

- 3 (Fair):重力に抗して、可動域全体を動かせる。

【段階 2, 1, 0 の手順】

- 全身をベッドに乗せた腹臥位をとります。

- この肢位から体幹を伸展するように指示します。

判定基準:

- 2 (Poor):重力を除いた肢位で、わずかでも体幹伸展が起きる。

- 1 (Trace):筋収縮は触知できるが、関節運動は起きない。

- 0 (Zero):筋収縮が全く触知できない。

3. 半棘筋の機能低下が及ぼす影響

半棘筋の機能低下や活動異常は、様々な臨床症状を引き起こします。

- 慢性腰痛との関連

- 健常者では体幹を深く前屈した際に脊柱起立筋群の活動が低下する「屈曲弛緩現象(Flexion-Relaxation Phenomenon, FRP)」がみられます。

- 一方、慢性腰痛患者ではこのFRPが消失し、半棘筋や多裂筋の過剰な収縮・活動異常が確認されています。

- この異常は「モーターコントロール不良」として、腰椎の不安定性や痛みの慢性化に深く関与します。

- 頸部での影響

- 特に頭半棘筋の機能不全は、頭部前方変位(ストレートネック)や頸部痛、緊張型頭痛の直接的な要因となります。

- 過緊張している場合は、さらに深層にある後頭下筋群との鑑別が必要です。

4. 明日から使える!半棘筋へのアプローチ

機能低下や過緊張がみられる半棘筋に対して、臨床で応用できるアプローチを2つ紹介します。

1. リリース(過緊張の緩和)

背臥位または座位で、脊椎の外側(棘突起の1〜2横指外側)を母指や指腹で優しく触れます。そのまま患者にゆっくりと深呼吸を繰り返してもらうことで、深層筋の緊張緩和を促します。

2. ヒップリフト(モーターコントロール訓練)

半棘筋や多裂筋のようなローカル筋の機能を改善するには、背骨を一つひとつ分離して動かす「分節的な運動」が効果的です。

- 仰向けに寝て、両膝を立てます。

- 背骨を一つずつマットから剥がすような意識で、ゆっくりとお尻を上げていきます。

- 上げる順番は「骨盤 → 腰椎 → 胸椎」を意識します。

- 下ろす時は逆の順番で、「胸椎 → 腰椎 → 骨盤」と、一つずつマットにつけていきます。

5. 臨床ちょこっとメモ

- 慢性腰痛の患者様では、半棘筋・多裂筋の活動低下と、表層にある脊柱起立筋の過活動という代償パターンがセットでよく見られます。

- 円背や頭部前方変位といった姿勢不良は、半棘筋の持続的な伸長による弱化や、協調不全のサインかもしれません。

6. まとめ

今回は、臨床で見過ごされがちな「半棘筋」について、解剖から評価、アプローチまでを解説しました。

① 解剖・特徴

- 構成:頭半棘筋・頸半棘筋・胸半棘筋の3つ。

- 作用:両側で脊柱伸展、片側で対側回旋・同側側屈。

- 特徴:脊柱起立筋より深層にある「局所安定筋」で、姿勢制御やモーターコントロールに重要。

② 評価とアプローチ

- 評価:単独での触診やMMTは困難。体幹伸展テストで複合筋として評価する。

- アプローチ:過緊張には深呼吸を用いたリリース、機能不全には分節的な動きを促すヒップリフトが有効。

③ 機能低下の影響

- 腰部:慢性腰痛患者では「屈曲弛緩現象」が消失し、過剰収縮が見られることがある。

- 頸部:頭半棘筋の機能不全は、頭部前方変位や緊張型頭痛の要因となる。

半棘筋への理解を深め、アプローチの引き出しを増やすことで、明日からの臨床がより質の高いものになるはずです。ぜひ今回の内容を参考にしてみてください。